今年度も(著作権の関係により省略)という資料の抜けがありました。これがあると答案の作成練習がやりにくいので(復元性がない)やめて欲しいんですよね。毎年言ってるんですが。というわけで今年も抜けている資料の復元に挑戦してみました。元資料はそれぞれリンクをクリックしてみてください。

解答例は近々公開しますので、楽しみに待っていてくださいね。

課題1の資料

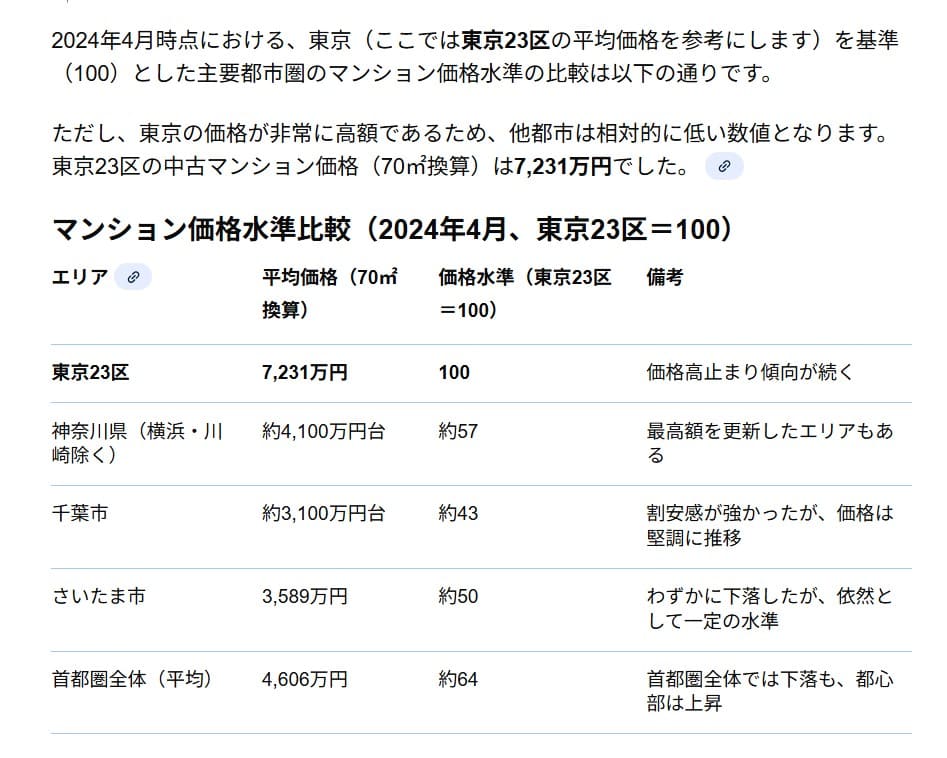

課題1は唯一、資料11-2 「マンション価格水準の比較(2024年4月 東京=100)」が抜けています。どうやらばっちりなのは東京カンテイさんというところのプレスリリースっぽいのですが、ちょっと見にくい。Googleがそれらの資料を基にして作った図の方が見やすいので載せておきます。こういう場合、著作権はどうなるのでしょうか。よくわかりませんが、これぐらいの情報が分かれば、答案を作るのには十分ではないかと思います。

課題3の資料

いきなり資料1が抜けています。生産と「貿易」というところが難しくて、生産と「消費」なら結構たくさん図があるのですが、「生産と貿易」で作っている図が見当たらず、やむを得ず英語の資料StatistaというサイトのCocoa: The Global Trade of “Brown Gold”という記事から取りました。消費じゃなくて貿易にしているのは、貿易ではヨーロッパがダントツで一番になっているからです。消費だとヨーロッパ、米国、南米、アジア諸国、日本でちょっと分散していて、ヨーロッパが強く責任を持つべき!という論調になりにくいのだと思います。要はカカオってヨーロパに輸入されて、加工されて世界に出回っているんですね(常識でしたか・・・)。また、カカオとココアが一緒だということも、この課題で初めて知りました。中央アメリカからスペインに持ち帰られたカカオという呼び名はヨーロッパに広まりましたが、ただ1カ国、イギリスだけは、カカオという発音が難しかったため、音の組み合わせが変わってCocoa(ココア)と呼ぶようになったそうです。

英語の国名で「CI」はコートジボワール共和国、「GH」はガーナ共和国、「NG」はナイジェリア連邦共和国、「CM」はカメルーン共和国、「EC」はエクアドルです。輸入国で分かりにくいのは「MY」マレーシアですね。マレーシアも加工大国なんですね。

資料6「ガーナにおけるカカオ生産者の収入」もなかなか難しいですが、NGOのACE JAPANさんの資料が一番趣旨に近いのではないでしょうか。

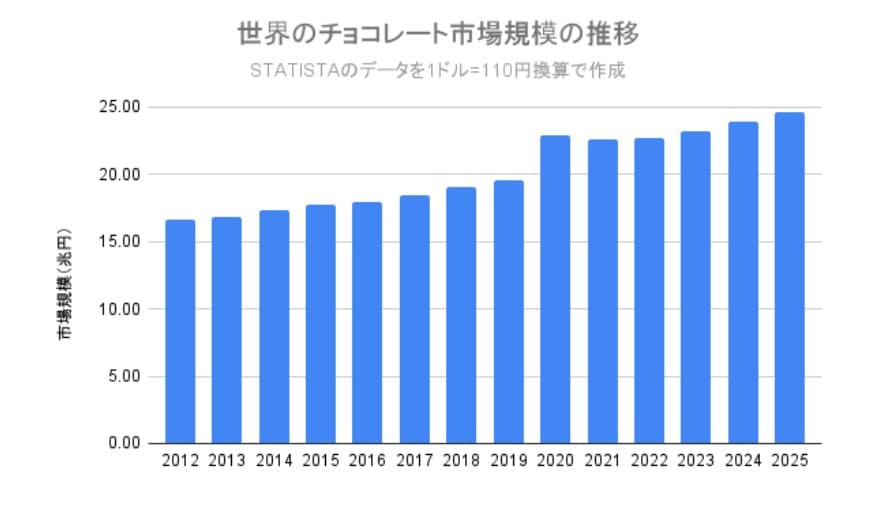

資料7「世界のチョコレート市場規模の推移」

これもStatistaさんのデータを元に作られた一般社団法人熱帯雨林ネットワークさんの図でいいのではないでしょうか。あんまり劇的ではないですが、毎年増えているのが分かります。

というかグローバルチョコレート市場規模は年に2.76%増で増加して、約10年後(2033年)には1.3倍になってしまうという図の方がインパクトありますので、もしかしたらこちらかもしれません。こちらの資料の方が答案は書きやすいです。解答例はこちらを使ってみました。

資料8「カカオ農園の収穫量の増加により純利益(収入―経費)への影響」

これはちょっと探しきれなかったです。すみません。おそらく、というか多分間違いなく、カカオ農園にとっては、収穫量が増えても、利益が増えるのではなく利益が減少するという、一次産品にありがちなグラフが載っていたのだと思います。

Dari Kさんのブログによりますと、カカオの国際価格は上がっても、カカオ農家の収入(所得)は上がっていないんですよね。

ちなみにJATNさんのホームページでは下のような記述がありました。

カカオの生産は、500万人から600万人と言われる、多くの小規模農家の厳しい労働によって支えられています。ガーナではカカオ農家は1日約84セントを得ていますが、それは世界銀行による一般世帯の貧困定義(1日1.90ドル)をはるかに下回っています。

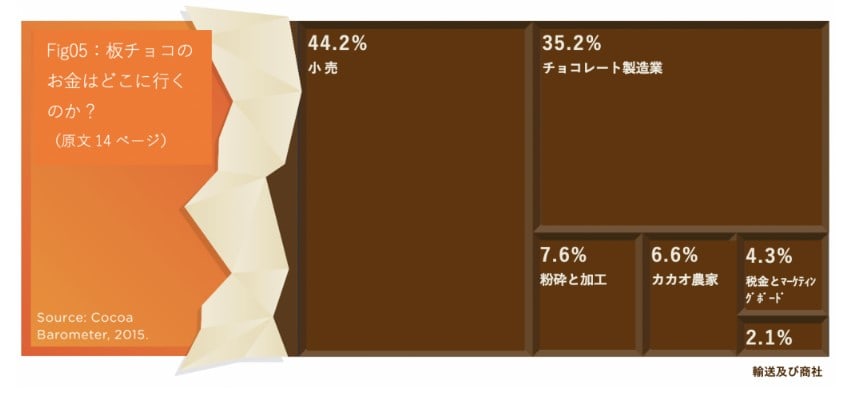

板チョコの小売価格のうち、35%はチョコレート会社に、44%は小売業者に分配されますが、生産者にはわずか6.6%しか届きません。(JATNのホームページより)